本州最北端に位置し、地域での学校教育の発展や学生支援に尽力するむつ市およびむつ商工会議所と、ソーシャルボンドを定期的に発行している独立行政法人日本学生支援機構(以下、JASSO)によって、教育支援やソーシャルボンドへ投資の更なる発展を目指したエンゲージメント対談が行われました。

参加者

|

むつ市 |

むつ商工会議所 |

独立行政法人日本学生支援機構 |

野村證券株式会社 |

|

|

|

|

相原:

本日はエンゲージメントミーティングとして、発行体である日本学生支援機構様、投資家であるむつ市様、むつ商工会議所様より、事業内容や人材育成の取り組みなどについてお話を伺います。はじめに、皆さまより自己紹介をお願いします。

- 拡大

- むつ市 山本市長

山本氏:

むつ市がある下北地域は本州最北端に位置し、いわゆる都市部へ「人材が流出」、言い換えれば「人材を供給」してきました。人口減少は日本全体の課題ですが、特に当地域にとっては死活問題となっています。むつ市の人口は、1980年代のピーク時には7万人を超えていましたが、足許では5万人を切っています。こうした現状に直面し、これからも「下北」が「下北」であり続けるためには、今までに無い知恵と工夫と勇気が求められています。今回はその施策の一つとして、むつ市の人材育成の取り組みについてご紹介し、日本学生支援機構様と意見交換をさせていただきたいと思います。

内田氏:

日本学生支援機構様には、昨年2月にむつ商工会議所にお越しいただき、市長や会員企業向けに事業内容とJASSO債への投資を通じた学生支援の意義についてご説明いただきました。学生支援の取り組みについて地域全体で意識を高めていくきっかけにもなり、心より感謝しています。

蝦名氏:

この度、むつ市様、むつ商工会議所会員企業様に日本学生支援債券にご投資いただいたことについて、改めて御礼申し上げます。また、今回の投資に際して投資表明もいただき、次代を担う学生の学びたい気持ちを応援する観点から、当機構債券の発行趣旨に賛同いただき、大変有難く感じています。私事になりますが、むつ市にはこれまで2度訪れたことがあり、大間崎などを周る際に見た大湊小学校の校庭の向こうで光る海が非常に美しく感銘を受けました。そうした美しい郷土を愛する若者たちが活躍できるよう学生支援に尽力していきたいと思っています。

相原:

山本様より、むつ市の現状と人材育成等の取り組みについて、ご紹介をお願いします。

山本氏:

むつ下北地域には、高等教育機関が存在しない状況が続いていました。そこで、高等教育機会の充実と地域の活性化及び地域人財の育成を目的に、2015年10月にむつ市・弘前大学・青森中央学院大学の3者共同で、特定の建物を持たず、むつ下北地域をフィールドに活動する「むつサテライトキャンパス」の開設に着手し、高校生・経営者・社会人向けの専門講座、ゼミや夏期・冬期における滞在型学習プログラム、地域資源の掘り起こし、調査研究及びインターンシップの受入れ事業を実施しました。

また、むつ市では「むつサテライトキャンパス」の開設のほかに、青森明の星短期大学・青森大学・八戸学院大学の3件の大学・短期大学を誘致しています。地元を離れて進学する際には、学費の他にも家賃や光熱費等の生活費がかかるため、学費以外の経済的負担を理由に進学を断念することがないような環境づくりが重要と考え、大学誘致の取り組みを開始しました。

蝦名氏:

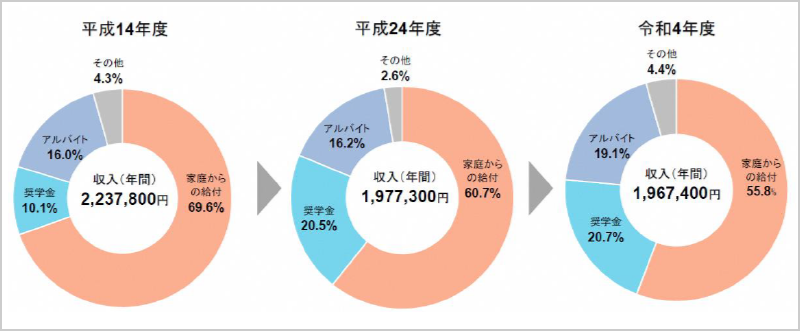

市長の「授業料だけでは大学へ通えない」というご指摘はまさにおっしゃる通りです。学生の収入状況ですが、リーマンショック以降、家庭からの仕送りの割合が減少し、アルバイトの割合が増えているといった状況です。JASSOとしても、生活費の負担を考慮に入れた学生への支援を行っていきたいと思っています。

- 拡大

- 学生の収入状況(大学昼間部)

(出所:JASSO)

- 拡大

- むつ商工会議所 内田氏

内田氏:

「むつサテライトキャンパス」を進めていくのと同じ時期になりますが、私たち経済界としても、深刻な人手不足に悩んでおり、大手企業の取り組みを参考に、地元の金融機関と地域の有志企業で「おかえり奨学金制度」を開始しました。地元での就職に意欲のある学生を支える仕組みですが、銀行の教育ローンを前提とするため、中には金融機関からの借り入れがむずかしいご家庭もあるなど、制度の枠から外れてしまうケースもあり、「親の経済状況が子の就学機会に影響を及ぼしている状況」に直面しました。学業成績が優秀な学生が、当人の努力を超えたところ、取り巻くさまざまな環境を理由に進学の道を断ち切られてしまうケースもあったのです。

おそらく、全国における山間部や漁村などにあてはまるであろう、この社会問題を解決するには「地元から通える高等教育機関の設置」しかないと考え、県内の高等教育機関にお願いをして回りました。幸いにも、サテライトキャンパスの設置が「デジタル技術により一定の条件を満たせば可能」との話を聞き、青森明の星短大にお話ししたところ、「就学機会を開くことこそ建学の精神に合致する」とのありがたいお話をいただき、晴れて高等教育機関未設置地域の解消となったのです。

山本氏:

少子化により学生数が定員を割る大学が多い中、むつ市の人口規模からも大学の誘致は簡単なものではなく、「どのように誘致したのか」と、よく質問をいただきます。具体的には、明の星短期大学においてはキャンパスを内田会頭が理事長を務める地元学校法人に整備していただき、家賃の支払いは自治体が負担しています。青森大学も、市の公共施設を改装したものです。もちろん学校運営は大学側にやっていただいていますが、ハード部分は全て地域で請け負っています。

その他、地域にパイプができる原動力として「本州最北端の下北」から最先端の「THE SHIMOKITA」へをテーマに設定し、2020年7月には「むつ下北未来創造協議会」を発足しました。50の企業、むつ市をはじめとする7つの自治体、6つの大学・短期大学で構成されています。これは特に内田会頭をはじめ、青森県知事である宮下前市長が地域として学生たちを応援していこうと立ち上げたものです。このことが明の星短期大学・青森大学・八戸学院大学の誘致にもつながっています。明の星短期大学の本学は青森市にあり、本学で授業がある際のバスの運行等も担っていただいています。もちろんオンラインで授業を受けられるところもありますが、本学の学生との交流もできる体制を協議会によって創り出しています。

蝦名氏:

地域での高等教育機会の確保という観点から心強いお話をいただきました。地域のそれ程大きな規模ではない私立の大学は、経営的にもかなり厳しい状況で、「むつ下北未来創造協議会」のような形での地域の支えは非常に重要だと思います。やはり地域での産官学の連携により、その地域の人材育成をどうするか、あるいはどういった人材が必要で、大学としては何ができるのか、場合によっては大学同士で補いあっていくような取り組みが為されるとすると大変心強い話です。むつ市様を先頭にそういった取り組みが全国でどんどん広がっていくことを願っています。

相原:

次に、蝦名様から、日本学生支援機構様の事業についてご紹介いただけますでしょうか。

- 拡大

- JASSO 蝦名氏

蝦名氏:

日本学生支援機構は、奨学金貸与事業を戦前から行っていた日本育英会と、留学生関連事業を行っていた4団体が整理・統合することで、2004年4月に設立されました。設立にあたっては、「教育の機会均等に寄与するために学資金の貸与及び支給その他学生等の修学の援助などを通じて、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資すること」などを目的としています。

事業内容については、奨学金事業が最も大きな柱となります。金銭的な面で進学を諦めたりすることがないようにするための支援であり、予算的にも、割いている人員的にも一番大きい事業です。そして日本人留学生の派遣、外国人留学生の受入れなどの留学生の支援と、学生生活支援という3本柱で事業を行っています。

- 拡大

- JASSOの3つの支援事業

(出所:JASSO)

相原:

設立の目的が、 「教育の機会均等に寄与するため」であり、金銭的な面で進学を諦める学生がいないような支援を戦前からされていたということで、長い期間にわたり多くの学生の教育を支えてくださったのだと改めて感じているところです。奨学金事業について詳しく教えてください。

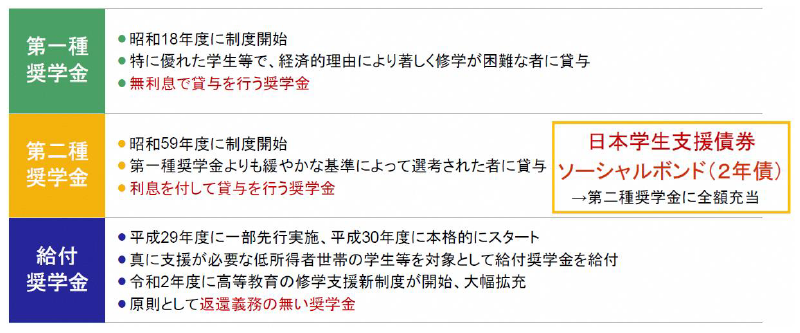

蝦名氏:

奨学金については大きくは貸与奨学金と給付奨学金に分かれており、特に返還の必要のある貸与奨学金は、さらに無利息の第一種奨学金と利息が付く第二種奨学金に分類されます。給付奨学金は原則として返還義務のない奨学金です。日本学生支援債券ソーシャルボンド(2年債)は第二種奨学金の原資に充てさせていただいています。第二種奨学金のお金の流れですが、ソーシャルボンドは在学中の学資に充て、学生の卒業後に財政融資資金に借り換える仕組みになっています。

- 拡大

- 奨学金の種類(出所:JASSO)

- 拡大

- 奨学金の貸与割合

(出所:JASSO)

蝦名氏:

次に、奨学金の実績をご説明します。貸与奨学金については、戦前からの81年程で、合計で約1,500万人に対して、累計額約25兆円をお貸しし、それを返していただいて次の世代へ繋げています。2023年度の高等教育機関で学ぶ学生の数は363万人で、そのうち第一種・第二種合わせて111万人が利用しています。大体10人に3人、約30%の学生が貸与奨学金を利用しています。2004年にJASSOが設立した際には、貸与割合は20%台でしたから、相当の規模で拡大しています。原則として返還義務のない給付奨学金は2017年に開始した制度で、事業開始以来7年間で約134万人に対して、累計額約5,933億円を給付しています。

相原:

次にむつ市様、むつ商工会議所会員企業様にも投資をいただきましたJASSOソーシャルボンドについて、ご紹介いただけますでしょうか。

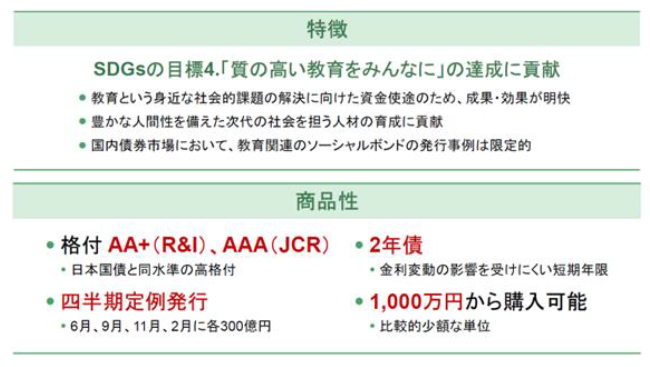

蝦名氏:

SDGsの目標の4番目に「質の高い教育をみんなに」がありますが、JASSOソーシャルボンドはこの達成に貢献している数少ない銘柄というのが、ひとつ大きな特徴かと思います。また、国内債券市場では、珍しい2年債として年4回、定例発行していることも特徴として挙げられるかと思います。格付についても、日本国債と同水準の格付で安全に投資いただける商品であると考えています。

- 拡大

- JASSOソーシャルボンドの特徴と商品性(出所:JASSO)

JASSOソーシャルファイナンス(ボンド及びローン)のフレームワークについてですが、国際資本市場協会が定めるソーシャルボンド原則等に基づき策定しています。投資家のみなさまから投資いただいた資金は、その全額を奨学生の在学中の貸与のための財源としてのみ活用させていただいており、資金使途が明瞭であるため投資いただく際にご理解いただきやすいものになっていると考えています。

JASSOがソーシャルボンドを発行する目的は、できるだけ多くの投資家へと裾野を広げていくこと、あるいは中長期的な視点での安定調達を実現することがあります。また、より多くの方々にJASSOの社会的課題への取り組みや貢献についてご理解いただくことも重要です。JASSOがソーシャルボンドの発行を開始したのは2018年で、当時はまだSDGs債の黎明期でしたが、このようなマーケットは今後さらに発展・拡大してもらいたいと感じており、自らもソーシャルボンドを供給することで、少しでもSDGs債の普及に弾みをつけていきたいと考えています。

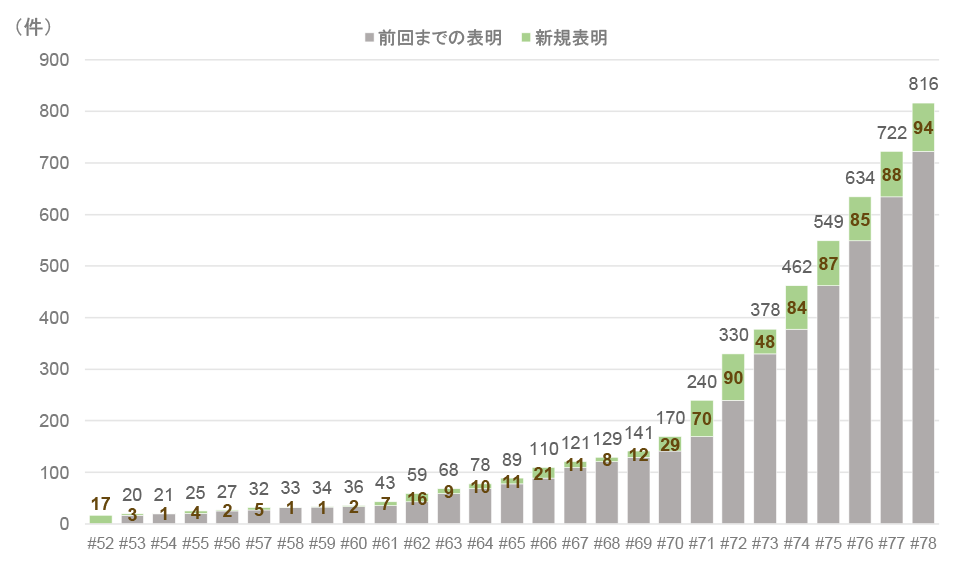

これまで、JASSOソーシャルボンドの発行を7年間実施していますが、むつ市様のように、社会貢献に資する我々の事業内容をご支持いただける方々から投資表明を頂戴しています。最近では、ESG投資に対する意識の広がりとともに、自治体や学校法人などのほか、事業会社からも投資表明いただけるケースが増えています。直近の起債での投資表明の件数については、第76回債が85件、第77回債が88件、第78回債が94件と80件以上の件数が積み上げられ、現在の累計は816件に達しています。少しずつではありますが、より多くの方々へ投資の裾野を広げるという目標においては、達成しつつあると考えています。

- 拡大

- 日本学生支援債券への投資表明件数推移(出所:JASSO)

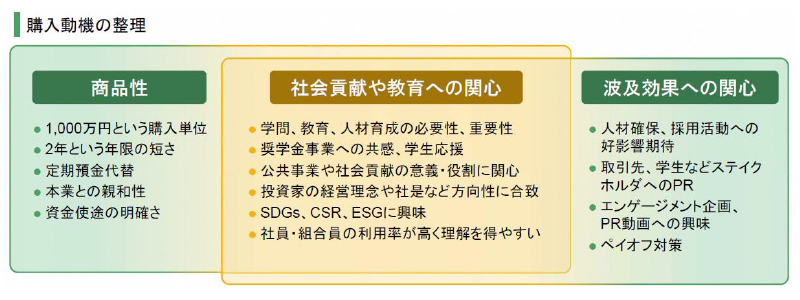

相原:

投資表明した投資家の購入動機は、商品性以外にも、社会貢献や教育への関心が目立ちますね。やはり奨学金事業への親和性が高い学校法人や自治体・事業法人の投資表明が増加していることからも、投資のみならず事業に対する共感の輪が広がっていることを実感しています。

財投機関の発行されるESG債については、投資表明をされる投資家の数は増えていますが、特に日本学生支援機構様の816件という投資表明件数については、群を抜いて多い水準です。むつ市様と共に、内田様が会頭を務めておられる、むつ商工会議所の会員企業様も、JASSOソーシャルボンドへ投資され、投資表明されています。

- 拡大

- 投資表明先の購入動機(出所:JASSO)

内田氏:

投資表明先一覧では、むつ市のほか、私どもの運営する星美学園・星美幼稚園の他、熊谷建設工業様と山内土木株式会社様も、むつ下北地域の企業様で、むつ市内では4件が投資表明をしている状況です。全国にさまざまな自治体があるなかで、人口5万人程の小さな町から4件の投資表明が出ているというのは凄いことだと思います。もしできることならば、もう少し少額で投資できるようになれば、より裾野が広がっていくと思います。

相原:

昨年のむつ商工会議所NEWS4月号で、日本学生支援機構様のご説明会の記事を拝見しました。約40の企業や団体の方にご参加いただき、東奥日報様の取材も受けるなど非常に盛況であったと伺っています。まだまだ、JASSOソーシャルボンドへご投資いただくポテンシャルは広がっていきそうですね。むつ市でのお取り組みは、全国の同じようなお悩みを持つ自治体の、道標になるようなものではないかと感じています。

最後に、日本学生支援機構様より、新たな高等教育機関の設置や、地域活性化や人材育成といった側面からの関わりをお聞かせください。

- 拡大

- 企業等の奨学金返還支援制度

(出所:JASSO)

蝦名氏:

JASSOにおいても、奨学金を通じて地域の活性化や地域人材の育成のお役に立てればと考えており、企業による奨学金の代理返還の制度を設けています。各企業が従業員に対して、自ら貸与奨学金の返還残額の一部または全額を支援する取り組みです。これまでは各企業から従業員に対して支援するという方法を取っていましたが、2021年からは、「企業から日本学生支援機構へ直接送金する」ことが可能となり、かなり使いやすくなったとの声を多くいただいています。昨年の年末時点で、全国で2,781社が利用しており、一般企業のほか、自治体が間に入るような、当初は考えていなかったような使い方を含めて普及しつつあります。こうした新しいアイデアも活用していきながら、また、実際に企業の方からのお話を伺いながら取り組んでいきたいと考えています。今後とも、お知恵を頂戴しながら進めて参ります。

相原:

教育の機会均等を制度的に支えていらっしゃる日本学生支援機構様と、産官学一体となって人材育成や地域経済の持続的な発展を目指す、むつ市様・むつ商工会議所様の取り組みを拝聴させていただきました。本日は非常に有意義なエンゲージメントのミーティングとなりました。弊社、野村證券といたしましても、ご発行体様と投資家様をお繋ぎし、社会的・環境に資するようなサステナブル・ファイナンスをどんどん広げていきたいと考えています。

- 拡大

- 写真右からむつ商工会議所 内田氏、JASSO 蝦名氏、むつ市 山本氏、野村證券 相原