サブ-ナビゲーション

-

野村グループについて

- 野村グループ概要

- グループ会社一覧

- シニア・マネージング・ディレクター(執行体制)

- グループCEOメッセージ

-

企業理念 / 行動規範

- 創業の精神

- 行動規範の定着に向けて

-

野村のあゆみ

- 1925年「野村證券」誕生

- 1926年『財界研究』創刊~調査の野村の伝統を承継~

- 1927年ニューヨーク出張所開設

- 1930年日本橋野村ビル竣工

- 1938年株式業務の本格的開始~戦時経済下での投資促進活動~

- 1941年投資信託業務の開始~戦時経済下での投資促進活動~

- 1947年配電株の公募増資~証券民主化を先導~

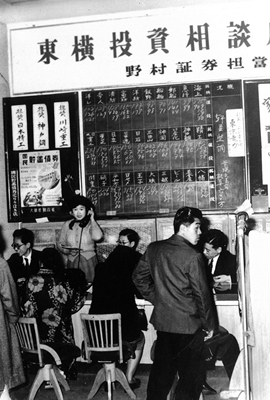

- 1953年「百万両貯金箱」配布開始~証券貯蓄とけいぞく投資の普及~

- 1955年日本初の実用商用コンピュータ導入

- 1957年野村不動産設立~グループ体制の強化~

- 1967年海外拠点の強化

- 1968年新・従業員持株制度の発足

- 1968年日本初の時価発行増資~時価発行の定着に尽力~

- 1979年「バイ・ジャパン」キャンペーン

- 1980年「中期国債ファンド」開発~公社債ビジネスの積極展開~

- 1987年NTT上場で主幹事/ユーロ債引受ランキング首位~投資家層の拡大~

- 1991年国内営業体制の刷新と管理体制の強化

- 1998年証券総合サービスの取扱開始~規制の緩和~

- 2001年持株会社体制への移行/ニューヨーク証券取引所への上場

- 2007年米インスティネット買収

- 2008年リーマン・ブラザーズ承継発表~グローバル化の加速~

- 2011年復興支援の取組み開始

- 2012年中期経営目標発表~「すべてはお客様のために」~

- 2015年東京2020大会のゴールド証券パートナーに決定~スポーツ支援~

- 創業者「野村徳七」

- 野村グループの歴史

- メディアギャラリー

- 受賞・外部評価一覧

- 文化・スポーツ支援

- サプライヤー取引基本方針

- コーポレート・ガバナンス

- リスク・マネジメント

- コンプライアンス

- 野村のサービス

- サステナビリティ

- 株主・投資家の方(IR)

- ニュース

- 採用情報

- 野村イノベーション

- お問い合わせ

- よくあるご質問

- 野村グループの各種ポリシー